30 FUEGO ÍNTIMO

© Manuel Peñafiel, Fotógrafo, Escritor y Documentalista Mexicano.

6/5/202513 min read

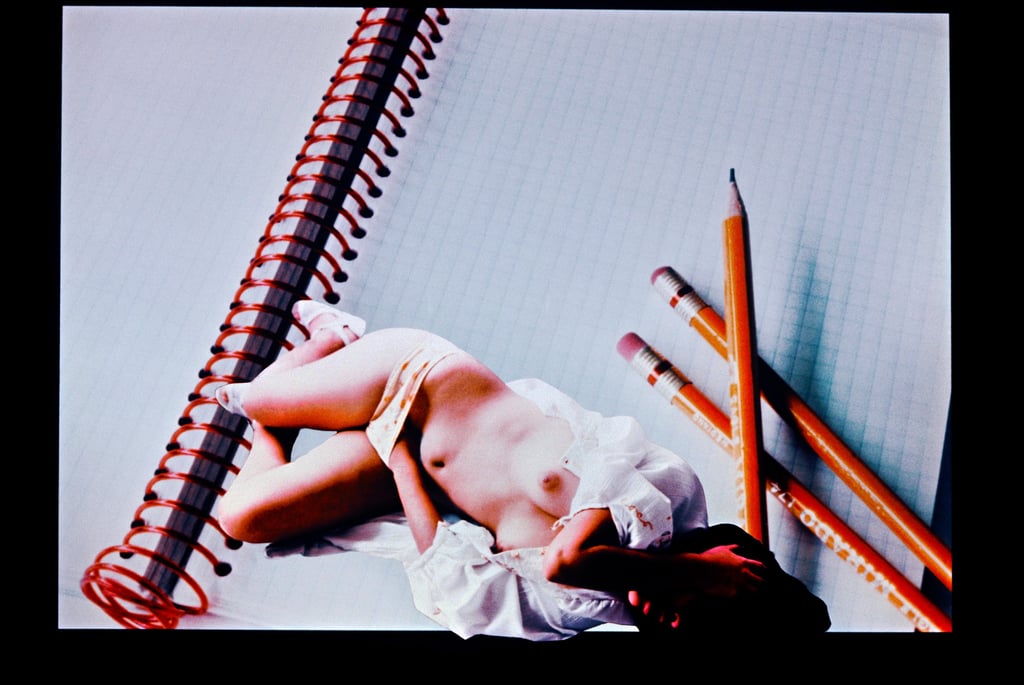

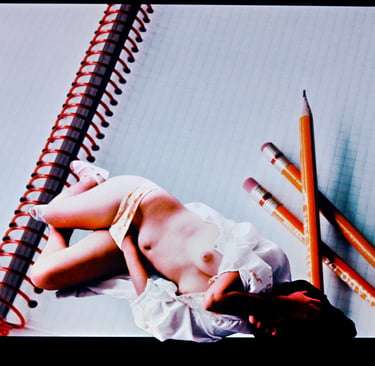

1 La Escuela ©Manuel Peñafiel

Se despertaba siempre muy temprano. Abría sus enormes ojos y permanecía instantes tendida dentro del futón mirando el techo que se iba tapizando con las luces y sus contrastes al amanecer. Sentada ante el espejo, tomaba pasadores, los detenía entre los dientes mientras cepillaba su largo cabello que enrollaba atrás de su nuca. Del cajón de la cómoda sacaba medias limpias generalmente elásticamente negras. Las subía a lo largo de sus firmes piernas, doblándolas poco antes de llegar a la ingle, así permanecían alrededor del alto muslo. Se desprendía del camisón sustituyéndolo por un vestido siempre negro. No usaba ropa interior. Finalmente perfumaba su nuca y las corvas.

Antes de que los transeúntes se lanzaran a las calles en dirección a sus trabajos ella ya se encontraba rumbo al gran parque Yoyogi que sirve de pulmón a la ciudad de Tokio. Se introducía en lo espeso del bosque donde la luz casi no penetraba. Solamente algunas aves llegaban hasta ese terreno húmedo y fangoso. Sobre el borde del pantano se hincaba e introducía sus manos en el frío lodo. Escalofríos recorrían su cuerpo. Dentro del charco abría y cerraba sus puños sintiendo la masa de barro deshacerse al contraerlos. La fría sensación le subía por las palmas de las manos, aquel cosquilleo llegaba a su columna vertebral. Era entonces que arqueaba su cuerpo y echaba la cabeza hacia atrás cerrando los ojos. Abría la boca. El placer hacía que su mandíbula cayera. Su respiración formaba figuras de blanco vaho en la fría mañana. Así permanecía varios minutos hasta que su íntima humedad emergía entre sus piernas.

2 Mi modelo, Tokio ©Manuel Peñafiel

Se despertaba siempre muy temprano. Abría sus enormes ojos y permanecía instantes tendida dentro del futón mirando el techo que se iba tapizando con las luces y sus contrastes al amanecer. Sentada ante el espejo, tomaba pasadores, los detenía entre los dientes mientras cepillaba su largo cabello que enrollaba atrás de su nuca. Del cajón de la cómoda sacaba medias limpias generalmente elásticamente negras. Las subía a lo largo de sus firmes piernas, doblándolas poco antes de llegar a la ingle, así permanecían alrededor del alto muslo. Se desprendía del camisón sustituyéndolo por un vestido siempre negro. No usaba ropa interior. Finalmente perfumaba su nuca y las corvas.

Antes de que los transeúntes se lanzaran a las calles en dirección a sus trabajos ella ya se encontraba rumbo al gran parque Yoyogi que sirve de pulmón a la ciudad de Tokio. Se introducía en lo espeso del bosque donde la luz casi no penetraba. Solamente algunas aves llegaban hasta ese terreno húmedo y fangoso. Sobre el borde del pantano se hincaba e introducía sus manos en el frío lodo. Escalofríos recorrían su cuerpo. Dentro del charco abría y cerraba sus puños sintiendo la masa de barro deshacerse al contraerlos. La fría sensación le subía por las palmas de las manos, aquel cosquilleo llegaba a su columna vertebral. Era entonces que arqueaba su cuerpo y echaba la cabeza hacia atrás cerrando los ojos. Abría la boca. El placer hacía que su mandíbula cayera. Su respiración formaba figuras de blanco vaho en la fría mañana. Así permanecía varios minutos hasta que su íntima humedad emergía entre sus piernas.

3 ©Manuel Peñafiel

Luego con la hojarasca limpiaba el lodo de sus manos. Se cercioraba de que ningún intruso la hubiese visto, y regresaba a casa para tomar un baño de agua casi fría.

Siendo adolescente había dejado la casa de sus padres. Jamás volvió. Vivía sola desde hace ya siete años. Siempre había sido hermosa. Años atrás los chicos la rondaba. Fue en una fiesta escolar donde uno de los muchachos la convenció a salir del salón de baile para dar un paseo en el jardín. Alejados del resto se recargaron a en un frondoso árbol sakura. Conversaban y reían. Él se acercó presionándola contra el tronco. A ella le agradó sentir la rugosa corteza entre sus nalgas a través de su delgado vestido. Él se apretó más contra la muchacha hablándole muy cerca del rostro. Quiso empujarlo, pero luego ya no quiso rechazarlo. El muchacho la besó ligeramente en la mejilla. Ella le dijo que no lo hiciera moviendo la cara de un lado a otro, sin embargo él atrapó su boca antes de un no definitivo. Los labios de ella se entreabrieron permitiendo que la lengua masculina jugara con la suya. Podía sentir el miembro del muchacho frotándose a su pubis. Él le alzó lentamente el vestido. Acarició sus muslos, los separó para poder bajar sus pequeñas pantaletas que cayeron en sedoso silencio a sus tobillos. La muchacha se movía sinuosamente. Abrió sus piernas dispuestas a recibirlo ahí mismo, de pie tal como estaban. Cuando él se disponía a penetrarla sintió un calor intenso. Eran las manos de ella al abrazarlo. Él se incomodó, aún así, reanudo su búsqueda. Pero bajo las manos de ella la quemazón aumentaba, ahora el muchacho sentía que la piel le ardía. El dolor lo forzó a dar un paso atrás.

¿ Qué ocurre ?, preguntó desconcertada.

Nerviosamente, él le explicó que sentía laceraciones en la piel.

No te detengas , susurró ella abrazándolo de nuevo.

Pero esta vez el dolor fue insoportable.

Él gritó y se apartó balbuceando: ¡ Me estás quemando !.

4 ©Manuel Peñafiel

Arregló sus pantalones y se dirigió de nuevo al interior del salón. Ella permaneció semidesnuda recargada contra el árbol. Uno de los tirantes de su vestido caía quedando al descubierto un hombro de redonda juventud frustrada. La blusa desabotonada dejaba libre el plano vientre con pequeño ombligo del tamaño del huesito del fruto del cerezo. Lentamente fue deslizándose hacia abajo. Quedó sentada sobre el suelo húmedo bajándose su vestido para cubrir sus deliciosas piernas que juntó contra de sí. Lloró apoyando la cara contra las rodillas.

El muchacho con la camisa aún de fuera de los pantalones se introdujo apresuradamente al baño de hombres. Fumando cigarrillos se encontraban ahí algunos de sus amigos quienes lo vieron sorprendidos.

¿ Qué te ocurre?, le preguntaron al unísono.

¡ Nada, no es nada ¡, respondió.

Aquel joven alzó su camisa para verse la espalda reflejada en los espejos colocados arriba de los lavabos. Rojas marcas aparecían sobre su piel.

¡ Caramba !, exclamó otro de ellos. ¿ Cómo te hiciste eso ?.

Te dije que no es nada. Deja de preguntar y préstame tu pañuelo.

Lo mojó con agua fría y lo colocó tratando de aminorar el agobio provocado por las quemaduras.

¿ Ella te lo hizo, verdad ? Fue ella cuando la llevaste al jardín. Muchos los vimos salir de la mano.

El muchacho se encontraba molesto y enojado. Sobre su espalda se veían las quemaduras denotando las indiscutibles marcas de unos dedos.

El chisme corrió por el colegio. Aunque nunca fue más que eso, rumor escolar sin embargo desde aquel día a la muchacha la evitaron sus propios y demás condiscípulos. Los días fueron largos y solitarios.

Cuando terminó sus estudios ella encontró trabajo de asistente en una librería de Shibuya especializada en la venta de volúmenes importados para los extranjeros que vivían en la ciudad.

Una tarde ya estaba por cerrar cuando llegó un cliente a preguntar por cierto título. Ella respondió que no lo tenían, pero que esperaban un embarque que probablemente traería el ejemplar que él buscaba. El cliente dejó su número telefónico para que le avisaran cuando lo tuviesen.

Después de varias semanas, la muchacha tuvo que llamarlo para informarle que el título que buscaba no había llegado en la remesa. Aquel preocupado lector le manifestó que eso le acarreaba problemas pues necesitaba dicho tomo para escribir un artículo en la universidad. La muchacha le dijo que en su casa tenía el mismo libro pero que no se encontraba traducido. Sugirió que si deseaba lo podía ayudar a hacer su investigación. Aliviado con la solución, él acepto inmediatamente la oportuna propuesta.

Las semanas transcurrieron con ellos dos entregados a la labor. Cuando casi estaba terminado el trabajo ya se habían hecho buenos amigos. Empezaron a salir juntos y así surgió afecto mutuo.

Una noche en que se despedían en la puerta, él la besó. El beso fue largo, acompañado de un susurro pidiéndole que lo dejara entrar.

Mis padres duermen, respondió ella.

No haremos ruido, contestó él.

5 ©Manuel Peñafiel

Los viejos dormían en la habitación superior. La ansiosa pareja se deslizó al interior de la sala. Recostados sobre el piso de tatami se besaron de nuevo. Esta vez los besos se hicieron ansiosos. Los dos se deseaban.

¡ Espera ¡, dijo ella. Apoyándose sobre sus pies descalzos levantó sus caderas y arqueó su cuerpo para alzar su falda hasta la cintura.

Quítame las medias, le indicó en voz baja.

Él las deslizó aplicando sus labios a los suculentos muslos juveniles. Aspiró el perfume tras sus corvas. Mordió la carne. Llegó al pubis y su lengua jugó con el inflamado clítoris.

Él trataba de desabrochar su pantalón. Ella jadeó y le dijo, yo te ayudo. Bajando la cremallera sus largas manos buscaron el miembro masculino, cuando los ansiosos dedos lo sujetaron el hombre dejó escapar un grito de dolor.

¿ Qué me has hecho ?, vociferó.

¡ Me estás quemando !

Asustada lo soltó y se levantó para encender la luz. El hombre tenía su pene en carne viva.

¡Maldita !, gritó, eres un demonio !

Y cerrándose su pantalón salió corriendo. Los padres de la chica despertaron con los ruidos y bajaron para averiguar que ocurría. La encontraron sollozando arrodillada sobre el suelo de tatami. Las prendas de vestir se encontraban esparcidas en la sala.

No hubo diálogo. Los viejos dieron media vuelta subieron a su alcoba cerrando la puerta de madera. Esa misma noche ella empacó su maleta y dejó la casa.

Los años transcurrieron hasta que finalmente se dio cuenta de que cuando el deseo se encendía en su mente sus manos se ponían calientes, tanto así que quemaban igual a candentes brasas. Se refugió en un apartamento rentado. Vivía de su trabajo corrigiendo el estilo y la ortografía de los artículos en un semanario local. Los años acentuaron su belleza aún así rechazaba el trato con cualquier individuo que la cortejara sabiendo de antemano lo que le ocurriría cuando la excitación se apoderara de su cuerpo. Sus manos quemaban a los hombres.

6 ©Manuel Peñafiel

Los viejos dormían en la habitación superior. La ansiosa pareja se deslizó al interior de la sala. Recostados sobre el piso de tatami se besaron de nuevo. Esta vez los besos se hicieron ansiosos. Los dos se deseaban.

¡ Espera ¡, dijo ella. Apoyándose sobre sus pies descalzos levantó sus caderas y arqueó su cuerpo para alzar su falda hasta la cintura.

Quítame las medias, le indicó en voz baja.

Él las deslizó aplicando sus labios a los suculentos muslos juveniles. Aspiró el perfume tras sus corvas. Mordió la carne. Llegó al pubis y su lengua jugó con el inflamado clítoris.

Él trataba de desabrochar su pantalón. Ella jadeó y le dijo, yo te ayudo. Bajando la cremallera sus largas manos buscaron el miembro masculino, cuando los ansiosos dedos lo sujetaron el hombre dejó escapar un grito de dolor.

¿ Qué me has hecho ?, vociferó.

¡ Me estás quemando !

Asustada lo soltó y se levantó para encender la luz. El hombre tenía su pene en carne viva.

¡Maldita !, gritó, eres un demonio !

Y cerrándose su pantalón salió corriendo. Los padres de la chica despertaron con los ruidos y bajaron para averiguar que ocurría. La encontraron sollozando arrodillada sobre el suelo de tatami. Las prendas de vestir se encontraban esparcidas en la sala.

No hubo diálogo. Los viejos dieron media vuelta subieron a su alcoba cerrando la puerta de madera. Esa misma noche ella empacó su maleta y dejó la casa.

Los años transcurrieron hasta que finalmente se dio cuenta de que cuando el deseo se encendía en su mente sus manos se ponían calientes, tanto así que quemaban igual a candentes brasas. Se refugió en un apartamento rentado. Vivía de su trabajo corrigiendo el estilo y la ortografía de los artículos en un semanario local. Los años acentuaron su belleza aún así rechazaba el trato con cualquier individuo que la cortejara sabiendo de antemano lo que le ocurriría cuando la excitación se apoderara de su cuerpo. Sus manos quemaban a los hombres.

7 ©Manuel Peñafiel

En algunas noches aquel deseo no satisfecho hacía que perdiera el sueño. Transpiraba entre las sábanas sin poder aliviar el hambre que sentía en medio de las piernas. Era por eso que al amanecer se vestía apresuradamente para dirigirse al pantano del bosque. Ahí metía las manos que parecían lumbre. El frío lodo aliviaba aquel enardecimiento. Cerraba los ojos al apretar los grumos de tierra. El suave y terso barro se deshacía al abrir y cerrar sus puños. Imaginaba que era carne de un amante y apretaba aún más.

Una de aquellas mañanas de neblina en que se encontraba con sus redondas rodillas hundidas en el musgo oyó crujir las hojas secas a su espalda. Volteó y vio a un hombre observándola. Se levantó. Avergonzada se bajó el vestido. Miró sus manos enlodadas, nerviosamente quiso ocultarlas tras de sí sin conseguirlo.

Sin pronunciar palabra aquel brusco individuo la tomó por la cintura. La besó rudamente. Al morderle los labios la sangre escurrió por la fina barbilla de la mujer. El dolor la excitó aún más. Los pezones se le pusieron erectos cuando él los apretó con fuerza. Eran dos frambuesas calientes en medio del invierno que había sido su vida. El hombre la llevó contra un roble. De su morral sacó un lazo, tomándola de la muñeca la ató a una rama, luego hizo lo mismo con el otro brazo. Quedó colgada frente a él con los brazos amarrados, sin poder sujetarse a él para saciar su hambre carnal por tantos años insatisfecha.

El hombre se hincó, levantó su negro vestido y metió la cabeza debajo. Ella sintió su mentón contra sus rodillas, luego el rostro masculino subió lamiéndole los muslos, haciéndole lo mismo en cada ingle, introduciéndole después la lengua a la palpitante vagina. La mujer apretó los dientes. Después de un rato de mojarla con caricias de su boca él se incorporó. La mordisqueó en los hombros y en el cuello, mientras su mano enguantada apretaba la húmeda vulva que latía ayunando pene.

Dejó de besarla. Sacó un cuchillo que traía al cinto. Con la filosa hoja hizo fina cisura desde la muñeca de la hembra siguiendo por el antebrazo hasta llegar al codo. Le cortó los dos brazos con delicada precisión. La sangre de las delgadas heridas goteaba de sus codos. El se puso debajo y abrió la boca para recibir las gotas calientes en su curvada lengua. Ella lo miraba al través de sus vidriosos ojos. Sentía que sus manos se entumecían poniéndose frías. Tenía la sensación de que por sus heridas salían huevecillos de trigo silvestre, herrumbres, suspiros, y presagios.

Él se incorporó; de su mochila extrajo un saquito de cuero y con los dedos extrajo un polvo azul que semejaba trituradas lágrimas. Tomó aquellas partículas apretándolas contra las cortaduras en los brazos de ella, las cuales se le adhirieron al hacer contacto con su sangre. Aquel hombre entonces cortó algunas hojas de árboles y las vendó a los antebrazos para detener la hemorragia. Desató a la desvanecida hembra. La echó sobre sus hombros y la cargó por varios metros hasta llegar a una colina donde la depositó sobre la hierba. El paraje estaba desierto sin persona alguna a la redonda. El sol ya se asomaba por el amanecer. La joven sentía sus rayos penetrar por sus párpados cerrados.

El hombre la desvistió completamente y cubrió aquella espléndida anatomía femenina con lo que parecían semillas. Las aves volaron en círculo arriba de ella lentamente descendieron para posarse sobre la mujer tendida. Sus suaves plumas acariciaban la carne desnuda frotando sus rodillas y sus senos. Empollando sanación sobre su vientre.

Mientras esto sucedía, él le separó las piernas, las ráfagas del ondulante viento llegaron a su abierto sexo por donde el hombre entró embistiéndola lujosamente. Las aves al emprender su vuelo tiraron algunas plumas que flotaron momentáneamente suspendidas en el aire.

La mujer con el placer en su carne inauguró fuerte orgasmo. Su grito se confundió con los graznidos de los pájaros que abarcaron la mañana. Luego quedó dormida.

Sintió frío cuando el sol comenzó a descender en el crepúsculo. Aún aturdida se incorporó para buscar su ropa. Miró alrededor y se dio cuenta de que estaba sola. Aquel enigmático hombre fugaz amante se había marchado. Se quitó las vendas de los antebrazos, las heridas habían sanado.

* * * * * * * * *

De izquierda a derecha:

8 ©Manuel Peñafiel

9 ©Manuel Peñafiel

10 Mariko, Tokio ©Manuel Peñafiel

11 ©Manuel Peñafiel

12 ©Manuel Peñafiel

13 ©Manuel Peñafiel

14 ©Manuel Peñafiel

16 ©Manuel Peñafiel

17 Mi modelo, Tokio, Japón, 1985 ©Manuel Peñafiel

18 ©Manuel Peñafiel

19 ©Manuel Peñafiel

20 Tokio, Japón, 1985 ©Manuel Peñafiel

21 ©Manuel Peñafiel

22 Japón, 1985 ©Manuel Peñafiel

23 ©Manuel Peñafiel

24 Flamas en Oriente,1987 ©Manuel Peñafiel

25 Sirena Aérea, 1996 ©Manuel Peñafiel

26 Flamas en Oriente, 1987 ©Manuel Peñafiel

27 ©Manuel Peñafiel

©Manuel Peñafiel - Fotógrafo, Escritor y Documentalista Mexicano.

El contenido literario y fotográfico de esta publicación está protegido por los Derechos de Autor, las Leyes de Propiedad Literaria y Leyes de Propiedad Intelectual; queda prohibido reproducirlo sin autorización y utilizarlo con fines de lucro.

This publication is protected by Copyright, Literary Property Laws and Intellectual Property Laws. It is strictly prohibited to use it without authorization and for lucrative purposes.

MANUEL PEÑAFIEL

Phone:

(+52) 777 446 9243